|

BALLATE

POPOLARI

SCANDINAVE |

|

AGNETE OG HAVMANDEN |

|

AGNETE E L'UOMO

DEL

MARE |

|

|

|

|

|

La

ballata

|

|

Agnete e l'uomo del mare (✍

1941) |

|

Johannes Bjerg (1886-1955)

Fontana monumentale. Åhrus (Danimarca) |

Agnete og Havmanden, «Agnete e

l'uomo del mare», nelle sue

numerose varianti, è una delle più famose e

popolari «ballate magiche» [trylleviser]

scandinave. Ne esistono versioni danesi,

norvegesi, svedesi

e tedesche. La più

popolare, qui riportata, è quella danese,

pubblicata nel 1853 da Svend Grundtvig nella

famosa raccolta Danmarks gamle Folkeviser,

«Antiche ballate popolari di Danimarca», dove è

classificata come DgF 38.

La trama è semplice. La giovane

Agnete sta

passeggiando su un ponte in riva al mare

quando un uomo esce dalle onde e le chiede di seguirlo nella sua dimora

sottomarina. La ragazza acconsente e vive per otto

anni con l'havmand,

l'«uomo del

mare», dandogli sette

figli. Un giorno, mentre sta cullando il più

piccolo, sente le campane che chiamano alla

messa e,

quasi svegliandosi da un incantesimo,

chiede al suo sposo di poter andare in chiesa.

L'havmand accetta ma le fa promettere

di ricordarsi di tornare dai suoi figli e le

impone una serie di divieti: non

sedersi al banco con la madre, non

inginocchiarsi quando il prete nominerà Dio,

non partecipare al banchetto domenicale.

Agnete promette e viene portata sulla

terraferma. Arrivata in chiesa, trasgredisce a tutti i divieti imposti dall'havmand.

Sua madre le chiede dove sia stata, e alla

risposta della fanciulla, le domanda che cosa

abbia ricevuto in cambio del suo

«onore»

dall'uomo del mare. Agnete elenca una serie

di oggetti preziosi, tali che nemmeno una

regina può vantarsi di possedere. Poi la madre

lascia la chiesa insieme alla figlia. In

quel mentre arriva

l'havmand e impone ad Agnete di tornare

con lui. Ma la fanciulla

non intende più vivere sotto il

mare, né si fa commuovere dal pianto dei

propri figli. L'havmand non può far altro che

ritornarsene nella sua dimora sottomarina

tra le risa di scherno di

Agnete.

|

|

Epoca

e luogo di redazione

La ballata Agnete og Havmand viene generalmente fatta

risalire a una redazione non anteriore al tardo XVIII secolo, e la critica

moderna ha sottolineato molti dettagli a sostegno di questi tesi. Il finale in

cui la fanciulla deride e scaccia l'uomo marino, testimonierebbe già una fase

piuttosto tarda, in cui l'havmand, perduto l'antico carattere soprannaturale,

è finito per assomigliare quasi a un «onesto borghese»

(D'Avino 1993). Anche l'estrema

semplicità del ritornello, un refrain che ripete, come in un eco,

l'ultima strofa del distico, dimostrerebbe inconfutabilmente la composizione

recente della ballata. Ad avallare ulteriormente questa tesi, Svend Grundtvig,

ha messo in evidenza l'affinità del genere ballatistico dell'havstagning

«rapimento in mare» con quello, più antico, del bergtagning

«rapimento nel monte», dove la protagonista

viene segregata in una montagna piuttosto che sul fondo al mare e,

nel finale, viene crudelmente punita per non aver ottemperato alle condizioni del suo

rapitore (Grundtvig 1853).

|

|

Le

varianti

Nella sua

introduzione alla ballata Agnete og Havmanden, Svend Grundtvig ne ipotizza

le origini meridionali, non

avendo trovato delle varianti simili in

Norvegia e Svezia ma, al contrario, avendole

rinvenute in

Germania e in Europa dell'Est. Grundtvig conta

infatti almeno cinque ballate in Germania

dello stesso tipo: Die Schöne Hannele «La bella Hannele»

(in due edizioni

diverse), Der Wasserman «L'uomo del

mare», Die Schöne Angnina «La bella Angnina» e

Die Schöne Agnete «La bella Agnete».

Tre di queste versioni ci dicono che

Hannele (Annerle,

Agnete) è figlia di un re

o di un proprietario terriero. Per lei viene

costruito un ponte sul mare, ma

appena la ragazza ci sale sopra, l'uomo del

mare la trascina giù con sé nella sua dimora

sottomarina. Le strofe successive sono molto

simili alla nostra ballata:

Dort unten war sie sieben Jahr,

und sieben Kinder sie ihm gebar.

Und da sie bei der Wiege stand,

da hört sie einen Glockenklang:

Ach Wassermann, ach Wassermann,

lass mich einmal zu Kirche gahn. |

Laggiù stette per sette anni,

e sette figli gli partorì.

E vicino alla culla stava,

quando sentì un suono di campane:

Ah, uomo del mare, ah, uomo del mare,

fammi andare da sola in chiesa. |

|

Die Schöne Hannele |

Il

Wassermann risponde: «Se ti lascio

andare in chiesa, non tornerai mai più».

Ma Hannele dice: «Perché non dovrei tornare

più? Chi baderà ai miei piccini?». Appena

arrivata al cimitero, saluta con riverenza

le foglie e l'erba verde; quando entra in

chiesa, saluta con riverenza i conti e i

nobili. Il padre gli fa posto nel banco e la

madre la fa sedere sopra un cuscino. Dopo la

funzione i genitori la portano a casa con loro e si

mettono a tavola, ma dopo il primo boccone

alla ragazza cade una mela in grembo. Allora chiede

alla madre di gettare la mela nel fuoco, ma

in quel momento arriva il

Wassermann e

dice: «Vuoi bruciarmi così? Chi baderà ai

nostri piccini?». «Dividiamoceli» propone

lei. «Tu ne prendi tre e io altrettanti». Ma l'uomo del mare risponde: «Allora

divideremo anche il settimo. Tu ti prendi

una gamba e io l'altra». A questo punto

Hannele esclama:

«Che mio figlio sia fatto a pezzi, piuttosto

che tornare a vivere nel mare!» [Und

eh ich mir lasse mein Kind zertheilen, viel

lieber will ich im Wasser bleiben!].

Nella quarta variante la protagonista è

Angnina, figlia del re d'Inghilterra.

L'incontro con l'uomo del mare (qui chiamato

der Nickelmann) avviene sempre allo

stesso modo, con la passeggiata sul ponte, e

anche qui, dopo aver sentito il

rintocco delle campane d'Inghilterra, la

fanciulla desidera tornare a casa. Ma

l'unica condizione per cui l'uomo marino la

lasci libera di andare in chiesa è che porti

con sé i suoi sette figli e che si lasci

assicurare alla caviglia una catena legata

direttamente con la dimora dell'essere

marino. Nel cimitero Angnina incontra il

padre e la madre che la riportano a casa e

la convincono a sciogliere il legaccio dal

piede. Non passa molto tempo che l'uomo del

mare tira a sé la catena, non trovando,

però, nessuno all'altro capo. La ballata

finisce con l'amara riflessione dell'essere

marino:

Ach liebe Königstochter mein,

wollst du nicht gerne bei mir sein?

So will ich dich nicht länger quälen,

und ich mich nicht zu Tode grämen. |

Ah, mia amata principessa,

non stavi volentieri con me?

Allora non ti rimpiangerò più,

né mi affliggerò fino alla morte |

|

Die Schöne Angnina |

Nell'ultima variante la fanciulla ha nome

Agnete. Qui l'uomo del mare prima la chiede

in sposa al re, suo padre. Dopo sette anni, la ragazza va in chiesa

e succede che «quando

arrivò sul sagrato della chiesa, gli stipi

della chiesa si piegarono»

[und als sie an

die Kirchthür kam, da neigte sich der

Kirchenschrank].

Allora Agnete esce dalla chiesa e

incontra il

Wassermann, il quale le chiede

se voglia seguirlo o perdere la vita. Agnete

risponde che preferisce morire

sulla terraferma piuttosto che seguirlo in

mare. Quindi l'essere marino sguaina la sua

spada e la decapita. Agnete

«cadde

lì sull'erba verde, e su ogni goccia di

sangue un angioletto si posava»

[sie sank dahin

in das grüne Gras, auf

jedem Tröpfen Blut ein Engelein sass].

|

|

Agnete e l'uomo del mare |

|

Illustrazione di John Bauer (1882-1918) |

Grundtvig conclude asserendo che, laddove

la versione danese della ballata ha un

finale unitario nelle sue molteplici

varianti, le cinque versioni tedesche, a noi

pervenute, hanno tre finali diversi, di cui

il primo (cioè

quello in cui la ragazza preferisce rimane

sulla terraferma anche al costo di perdere i

suoi figli) deve essere il più antico, mentre la genuinità dell'ultimo

risulta dubbia (essendoci chiaramente un

risvolto edificante di matrice cristiana che

rimanda ai prodigi che accadono al martirio

di un santo) (Grundtvig

1853).

Tralasciando in questa sede le due

versioni est-europee (di cui una slovena),

Grundtvig richiama l'attenzione su un

episodio del

Kalevala

finlandese in cui la sorella di

Ilmarinen,

Annikki, sta in riva al mare intenta a

risciacquare dei vestiti. Quando

Väinamöinen,

nel suo viaggio verso

Pohjola alla ricerca

di una moglie, la vede, vira verso terra.

Annikki chiede svariate volte al vegliardo

il motivo del suo viaggio, ricevendo

altrettante risposte menzognere. Quando

Väinamöinen gli svela la sua vera mèta,

Annikki abbandona la spiaggia e corre da suo

fratello

Ilmarinen dicendogli che un altro

aspira alla mano della figlia della signora

di

Pohjola.

(Kalevala

[XVIII, -]). La situazione però si risolve qui.

Solo il nome della fanciulla è simile a

quella della versione finnica della ballata:

il resto è completamente diverso.

(Grundtvig 1853).

Al contrario, il runo finlandese

Il corteggiatore

marino [Merenkosiat] ci

ricorda la nostra ballata su Agnete:

Annika

(nome simile a quello della sorella di

Ilmarinen) stava seduta su un ponte e

piangeva, quando all'improvviso dal mare

salta fuori un uomo d'oro [Kultamies],

con la bocca dorata, con elmo e corazza

d'oro, con guanti, anelli e speroni d'oro

rutilante. L'essere chiede alla

fanciulla di seguirlo nel mare, ma lei rifiuta.

Annika

siede nuovamente sul ponte e uno

dopo l'altro sbucano dal mare un uomo

d'argento [Hopiamies], un uomo di

bronzo [Waskiemies] e un uomo di ferro

[Rautamies], con la stessa proposta,

ma tutti vengono respinti. Alla fine esce

dal mare un uomo di pane [Leipamies]

(il quale, come senso traslato potrebbe

essere avvicinato al tedesco Brodherr

«signore [che procura] il pane»,

il capo-famiglia che sostenta la casa), alla

cui proposta Annika risponde

finalmente di sì, marcando

una differenza fondamentale dalla nostra Agnete che invece accetta

subito di buon grado la

profferta dell'Havmand.

Bisogna qui sottolineare che

l'affermazione di Grundtvig riguardo la

mancanza di tale visa negli altri

paesi scandinavi, è figlia di un periodo in

cui la ricerca ballatistica era ancora ai

primordi. Al contrario, sia in Norvegia che

in Svezia sono state registrate delle

varianti molto simili al tipo presente nelle

Danmarks gamle Folkeviser, ma con

importanti cambiamenti nelle varianti più

antiche. Nella sua antologia, Massima Panza analizza tre varianti

registrate in Svezia ( , , ). Le due più

recenti ripropongo lo schema degli otto anni

di permanenza della protagonista nel fondo

del mare, il motivo del rintocco delle

campane, il ritorno sulla terraferma con

relativo incontro con la madre nella chiesa,

e il finale dove la protagonista si rifiuta

di tornare dai suoi figli e l'hafsman si strugge dal dolore. Al contrario, la

variante principale, evidentemente la più

antica, presenta un finale molto diverso.

Non solo l'uomo marino qui è detto

lejonman («uomo-leone», con riferimento al leone marino o otaria [infra]),

ma al solito schema segue un finale diverso: quando l'essere marino quando torna

per riprendersi la sposa, reagisce al suo

rifiuto colpendola fino a farla sanguinare;

quindi, caricatola sul dorso, la trascina

con sé in mare. (Panza

1999)

Tale finale, eccezionale nelle ballate del

tipo dell'havstagning

«rapimento in mare», è però quasi la

norma nelle ballate del tipo bergtagning

«rapimento nel monte», di cui conosciamo versioni

danesi, svedesi, norvegesi e feringe. Quando la fanciulla tenta la fuga, viene prontamente ricatturata dal

bergmann, il quale non

si astiene dal colpirla e, in alcuni casi,

addirittura dall'uccidere la ragazza,

riportando con sé il cadavere nella

montagna. Questi finali, in cui l'essere

soprannaturale non viene sconfitto ma, al contrario,

si dimostra

autoritario e potente, non si perde in lacrime al rifiuto

della ragazza ma se la riprende in modo

piuttosto brutale, dimostrano che

l'Agnetevisa scandinava è l'evoluzione di un tipo di ballata

più antico e diffuso, in cui il finale è

stato successivamente capovolto a favore della protagonista,

con una conclusione che segna la sconfitta dell'essere

soprannaturale

«diverso»

da noi.

|

|

Il

naturvæsen marino

|

|

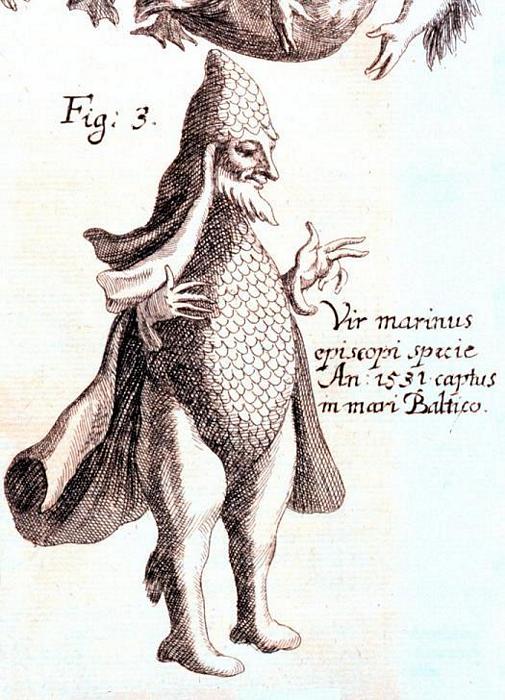

Uomo marino di specie Vescovo |

|

Immagine di un curioso essere antropomorfo marino, tratto

dallo Specula physico-mathematico-historica notabilium ac

mirabilium sciendorum di Johann Zahn (1631-1707),

pubblicato ad Augusta (Germania) nel 1696. Secondo la

didascalia, si tratterebbe di una specie di «vescovo marino» e

sarebbe stato catturato nel mar Baltico nel 1531. |

L'essere che seduce la fanciulla è definito,

in Agnete, «uomo

del mare» (danese havmand,

svedese hafsman, tedesco

Wassermann, inglese merman).

Ci si riferisce qui a una classe di esseri

del folklore scandinavo, di cui

le ballate conoscono tanto l'esemplare

maschile [havmand] quanto quello

femminile [havfrue]. Per

quanto la tarda letteratura indulga a raffigurare questi

havmænd

e queste havfruer con gambe pisciformi,

quando non addirittura con tutta la metà

inferiore del corpo di pesce, secondo

l'iconografia classica dei tritoni (un caso

emblematico è rappresentato dalla

lille havfrue,

la celeberrima

«sirenetta» di Hans Christian Andersen), nulla di

tutto questo traspare nelle antiche ballate,

dove l'uomo nel mare non ha alcuna

difficoltà a muoversi sulla terraferma. «Tritoni» e

«sirene» appartengono a un mondo mitico

lontano da quello scandinavo, e non

vanno confusi con gli

havmænd

e le havfruer.

Molti esseri

fantastici popolano i fiumi e i

mari della Scandinavia, tra cui il

marmendill (marmennill), il nykr (nøkk, näck), il fossegrim.

Nel vicino mondo slavo abbiamo il

vodjanoj, e anche il

Kalevala presenta molti esseri

che popolano le acque, non sempre

amichevoli, riuniti sotto la dizione

generica di Ahtolaiset «popolo di

Ahtola», essendo questo il regno di

Ahto, spirito-signore dell'elemento

liquido. Di homines

marini parla già Olaus Magnus, che li

descrive come «belvæ humana figura

apparentes» (Historia

de gentibus septentrionalibus [XXI:

De piscibus monstruosis]),

quindi esseri di aspetto umano ma natura animale. Diventa qui

significativa la versione svedese della ballata in cui l'hafsman

è definito lejonman

«uomo-leone»,

con riferimento in realtà a un genere di otaria (cfr. svedese moderno

sjölejon «leone di mare»). D'altra

parte, pare che l'aspetto originale di

queste creature non fosse ittiomorfo, bensì

focimorfo. In questo, forse, l'havmand

ha qualche relazione con i selkies,

gli uomini-foca delle isole Orcadi,

la cui tradizione si è in seguito attestata nel folklore

irlandese, scozzese e feringio.

Più

complesso interpretare la natura dell'havmand in relazione alla fanciulla

da lui sedotta. Sembrano esserci differenti

assi di opposizione, che non si escludono

necessariamente a vicenda. La principale

scuola antropologica vede in questa classe

di rapitori provenienti dal mare o dalla

montagna, a seconda delle ballate a cui si

fa riferimento, dei naturvæsen

«esseri del

mondo naturale». In questo caso l'aspetto

teriomorfico dell'havmand diventa

particolarmente significativo: se l'uomo del

mare è esponente di un mondo selvaggio e

primordiale, Agnete

rappresenta la

sfera culturale a cui appartengono gli esseri umani. In tal

caso la segregazione della fanciulla

nell'universo «naturale»

e il conseguente connubio teriogamico,

vengono a essere un riflesso di

rappresentazioni religioso-iniziatiche,

probabilmente derivate da antichi riti di

passaggio.

Alternativamente, il rapporto tra la

fanciulla e il naturvæsen può essere

visto come relazione tra un mondo

cristianizzato e i rimasugli dell'antico

sistema pagano. In questo caso appare

significativo il ritorno di

Agnete alla

chiesa, attraverso i cui riti la fanciulla

rientra nell'ordine sociale-religioso a cui

apparteneva, e può dunque spezzare

l'incantesimo che la legava all'uomo del

mare. Ma allo stesso tempo, non

dimentichiamo che l'havmand è anche

essere soprannaturale, appartenente a

una sfera di

transizione tra mondo fisico e metafisico.

Nel mito norreno,

Rán

trascinava con le sue reti sul fondo del mare

i marinai annegati e ad essi

serviva la birra nella sua dimora sottomarina.

Nel folklore scandinavo si

diceva che quegli annegati di

cui non si era trovato il corpo

fossero stati presi dall'havfrue o

dall'havmand, il quale dunque agiva come

custode del passaggio tra questo e l'altro

mondo (e qui ritorna il motivo del ponte sul

quale Agnete vede per la prima volta l'uomo

del mare [nota]). Col passar del tempo, questo

motivo può aver perduto le sue connotazioni

originali. In tal modo, nelle ballate,

questi esseri magici tendono a vivere un

matrimonio o un'unione de facto con

gli esseri umani, piuttosto che ucciderli e rapirli dopo

la morte.

|

|

Il

tema melusinico Analizzata

dal punto di vista strutturale, la ballata

di Agnete sembra doversi riconnettere a un

tema ben conosciuto agli studiosi di

fiabe e di folklore, quella che Laurence

Harf-Larcner ha definito «matrimonio

melusinico». Questo genere di vicenda ha per

argomento un'unione tra un essere umano

e una donna appartenente al mondo

soprannaturale, di cui la delicata leggenda

medievale di Mélusine

ne rappresenta, per così dire, il «modello»

(Harf-Lancner 1984).

Questa è la vicenda, nel racconto di Jean

d'Arras ( secolo).

|

|

Mélusine |

|

Julius Hübner (1806-1882) |

Mentre Raimondin è a caccia nella

foresta di Colombiers, uccide per errore suo

zio. Sconvolto si rifugia in un bosco e,

presso una sorgente, si imbatte in tre

fanciulle. Una di queste, a nome di

Mélusine, gli

rivela di essere al corrente dell'incidente

occorsogli e di poterlo aiutare, offrendosi

di sposarlo, a patto che lui non cerchi mai

di vederla il sabato. Poiché la ragazza è

splendida, Raimondin è lieto di accettare. Il

matrimonio è assai felice: nascono numerosi

figli e la prosperità della coppia sembra

riversarsi anche sulle proprietà di

famiglia, i campi rendono sempre di più e

sorgono nuovi castelli. Tuttavia, ogni

sabato la sposa si rifugia nella torre,

sottraendosi per l'intera giornata alla

vista del marito. Il fratello di

Raimondin

sparge voci malevole sulle misteriose

assenze della giovane, tanto da indurre al

sospetto persino lo sposo, il quale,

sospettando qualche tradimento o infedeltà,

irruppe improvvisamente nelle stanze di

Mélusine e la

scoprì mentre si faceva il bagno,

trasformata in una donna-serpente. Violato

il divieto, Mélusine,

con il cuore spezzato e piena di vergogna,

sgusciò dall'acqua e volò via dalla finestra

della torre. Ricomparirà solo di tanto in

tanto come presagio di sciagure. I suoi

figli daranno tuttavia gran lustro alla

stirpe da lei fondata.

La morfologia di questa struttura

fiabesca è così riassumibile: (1) un essere

umano incontra una donna appartenente al

mondo soprannaturale; (2) il matrimonio tra

i due è condizionato da una serie di

interdizioni; (3) alla violazione di tale

interdizioni segue la rottura del legame

matrimoniale, e la donna torna al mondo a

cui appartiene. Il tema melusinico mette

dunque in scena la fusione tra due ambiti

apparentemente inconciliabili: il mondo

culturale-religioso a cui appartiene l'uomo

e il mondo soprannaturale di cui fa parte la

creatura feerica. L'incontro tra i due sposi

avviene sempre in

una regione di confine, che nel caso della

leggenda di Mélusine

è appunto una foresta, tópos che nella

letteratura medievale è deputato alle

epifanie di un soprannaturale di matrice celto-pagana. A permettere il matrimonio

tra due esseri appartenenti a ambiti tanto

diversi è l'osservanza delle interdizioni

imposte dalla donna all'uomo: una volta

violate, i due mondi non possono più

rimanere uniti e neppure l'amore

matrimoniale o materno è legame sufficiente

a trattenere la sposa a casa del marito.

|

|

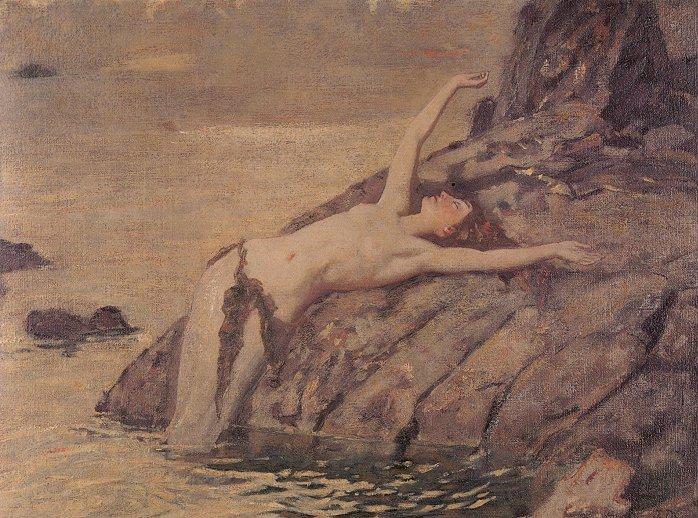

Selkie |

|

John Duncan (1866-1945). |

Il motivo è diffusissimo, ampiamente

attestato sia nella letteratura colta che

nel folklore, e non soltanto nei paesi

Europei. La leggenda celto-britannica delle

selkie ne è un caso emblematico.

Queste creature, conosciute come selch

(dall'anglosassone seolh «foca», cfr.

inglese seal) nelle isole Orcadi,

dove la leggenda si è probabilmente

originata, vivono nel mare in forma di pinnipedi, ma all'occorrenza possono

lasciare le lori pelli di foca tra gli

scogli e avventurarsi sulla terraferma in

forma umana, perlopiù di splendide fanciulle

(anche se sono attestati anche esemplari

maschili). È possibile per un uomo sposare

una selkie, impossessandosi appunto

della pelle abbandonata e impedendole di

tornare al mare. La selkie diviene

una sposa e diligente dell'uomo che l'ha

«conquistata», per quanto piuttosto

malinconica. Lo sposo deve però stare

attento che la selkie non ritrovi mai

la sua pelle di foca. E quando, come avviene

regolarmente, apre per caso una vecchia

cassapanca e lì dentro ritrova la sua antica

pelle, nulla può più trattenerla. Ella

abbandona lo sposo, i figli, i suoi stessi

abiti e scompare per sempre nel mare.

Abbiamo già sottolineato le affinità tra

l'havmand e il selkie, ma

detto questo,

Agnete og havmanden sembra

essere una versione speculare della leggenda

celto-britannica. Qui è infatti l'esponente

del mondo umano a muoversi nel mondo

soprannaturale, anche se poi è sempre il

membro femminile della coppia – secondo gli

schemi del matrimonio tradizionale – a

trasferirsi nella dimora dello sposo. Che

sia anche questo un tema melusinico è

testimoniato dal fatto che anche la ballata

scandinava presenta il motivo delle

interdizioni: quando la fanciulla sente

suonare le campane della chiesa e ha

nostalgia del suo mondo, l'havmand la

lascia andare a patto che gli prometta di

non fare una serie di cose: che non entri in

chiesa senza salutare, che non si sieda

accanto alla madre, che non s'inginocchi

quando il pastore invoca il nome

dell'Altissimo. Questi atti, riconducendo

Agnete nella sfera culturale-religiosa

umana, rompono infatti l'incantesimo che

tiene uniti i due ambiti normalmente

inconciliabili. La fanciulla ovviamente

disobbedisce e l'havmand perde ogni

suo potere su di lei. A quel punto, quando

l'uomo del mare va a riprendere la sua sposa

sulla terraferma, Agnete rifiuta di

obbedirgli, rimandandogli risposte

sprezzanti. Il ristabilimento della naturale

situazione di separazione tra mondo umano e

mondo soprannaturale è così netto e

definitivo, che neppure l'affetto di

Agnete

per il suo sposo e l'amore per i figli che

ha lasciato in mare possono indurla ad

abbandonare il suo mondo e tornare

dall'essere marino.

Sembra ovvio presumere che i tardi

cantanti della ballata, perdendo di vista il

significato dei vari elementi che

componevano la storia originale, abbiano

finito per dar loro sempre meno meno peso.

In tal modo il tema delle interdizioni,

conservato in alcune versioni dell'Agnetavisa,

è quasi del tutto perduto in altre (come

vedremo ora nelle due versioni qui

presentate). Analogamente, il tema del

rifiuto finale di Agnete, si è spostato su

una progressiva perdita di credibilità da

parte dell'essere marino. |

|

Contenuto e differenze

|

|

Agnete e l'uomo del mare (✍

1915) |

|

Illustrazione di Jens Lund, dal Drømmerens Bog. |

Le due varianti qui tradotte, tratte

dalla raccolta di Grundtvig, sono

contrassegnate come DgF 38A e DgF

38D. La seconda fu registrata nel

1845 dal pastore O.D. Lütken a Karleby, il

quale ci informa di averla «sentita

per molto tempo cantare dalle contadine di

Lumby».

Come vedremo nel testo, la variante D potrebbe essere diretta

derivazione del tipo A con cui condivide

molte strofe e ne aggiunge altre. Il tratto

fondamentale di D è l'incoerenza

nella numerologia «magica»,

la qual cosa forse sottolinea come questa

variante prenda le mosse da A

semplificandola ulteriormente (segnale di

una redazione ancora più tarda). È inoltre l'unica variante danese

nella quale la protagonista ha un nome diverso da

Agnete (per

quanto chiaramente derivato da questo,

Angenete). Seconda

differenza, si menziona un solo figlio, così

da eliminare gli otto delle altre varianti. Alla strofa [13] non viene menzionato il tempo

della permanenza della fanciulla presso

l'havmand, ma subito dopo, in una

strofa identica al tipo A, ci informa che è

stata dall'uomo del mare per otto anni e che

gli ha partorito sette figli. Evidentemente la

trasformazione della variante ha avuto

effetto solo sulle strofe precedenti,

lasciando questa inalterata, cosa non strana

nelle rielaborazioni seriori delle ballate, dove il cantante conosceva

il testo nella

sua interezza ma spesso finiva per

semplificarlo o, al perfetto contrario, aggiungere elementi che

avrebbero potuto destare maggiormente la

curiosità del pubblico. Forse in un'epoca

tarda il simbolismo magico dei numeri era

andato perduto e non si sentiva più il

bisogno di rappresentarlo, salvo poi

rimanere nella mente del

cantore.

Ugualmente, non sono presenti i divieti dell'uomo del mare,

che la ragazza violerà sistematicamente una

volta raggiunta la chiesa (ulteriore

segno di semplificazione), ma alla strofa

[18]

vediamo un'aggiunta, rispetto al tipo A,

degli oggetti che l'uomo del mare ha

regalato alla fanciulla per il suo

«onore». Interessante aggiunta ex novo

della variante D, sono

le ultime quattro strofe, in cui si dà anche

conto del significato del ritornello (cosa

non presente nella variante A), dato che in

alcune ballate più antiche il ritornello

poteva essere anche slegato dal contesto ballatistico

e ripetere solo un suono armonico. |

|

|

BALLATE

POPOLARI

SCANDINAVE |

|

AGNETE OG HAVMANDEN |

|

AGNETE E L'UOMO

DEL

MARE |

|

|

|

|

|

|

AGNETE OG HAVMANDEN Version A |

AGNETE E L'UOMO DEL MARE

Versione A |

|

|

|

|

|

|

|

1

|

Agnete hun ganger på Højelands Bro,

da kom der en Havmand fra Bunden op, |

Agnete va sul ponte

dell'alta terra:

lì giunse un uomo del mare dagli abissi. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Da kom der en Havmand fra Bunden op. |

– Haa haa haa! –

Lì giunse un uomo del mare dagli abissi. |

|

|

2 |

»Og hør du, Agnete, hvad jeg vil sige dig:

Og vil du nu være Allerkæresten min?« |

«Ascolta, Agnete, cosa ho da dirti:

vorresti essere la mia amata?» |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Og vil du nu være Allerkæresten min? |

– Haa haa haa! –

Vorresti essere la mia amata? |

|

|

3

|

»O ja såmænd, det vil jeg så,

når du ta'r mig med på Havsens Bund.« |

«Oh, certo che vorrei esserlo,

quando mi porterai sul fondo del

mare.» |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Når du ta'r mig med på Havsens Bund. |

– Haa haa haa! –

Quando mi porterai sul fondo del mare. |

|

|

4 |

Han stopped hendes Øren, han stopped hendes Mund,

så førte han hende til Havsens Bund. |

Le turò l'orecchio, le tappò la bocca,

e la condusse sul fondo del mare. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Så førte han hende til Havsens Bund. |

– Haa haa haa! –

E la condusse sul fondo del mare. |

|

|

5

|

Der var de tilsammen i otte År,

syv Sønner hun da ved den Havmand får. |

Stettero insieme otto

anni,

sette figli diede all'uomo del

mare. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Syv Sønner hun da ved den Havmand får. |

– Haa haa haa! –

Sette figli diede all'uomo del mare. |

|

|

6

|

Agnete hun sad ved Vuggen og sang,

da hørte hun de engelandske Klokkers Klang. |

Agnete sedeva vicino alla culla e cantava

poi sentì le campane d'Inghilterra suonare. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Da hørte hun de engelandske Klokkers Klang. |

– Haa haa haa! –

Poi sentì le campane d'Inghilterra suonare. |

|

|

7

|

Agnete hun ganger sig for Havmand at stå:

»Og må jeg mig udi Kirken gå?« |

Agnete va dall'uomo del mare:

«Posso andare in chiesa?» |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Og må jeg mig udi Kirken gå? |

– Haa haa haa! –

Posso andare in chiesa? |

|

|

8

|

»O ja såmænd, det må du så,

når du kun kommer igen til Børnene små. |

«Oh, certo che ci puoi andare,

ma solo se ritorni dai tuoi figlioletti. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Når du kun kommer igen til Børnene små. |

– Haa haa haa! –

Ma solo se ritorni dai tuoi figlioletti. |

|

|

9 |

»Men når du kommer på Kirkegård,

så må du ej slå ud dit favre Guldhår. |

«Quando arrivi al cimitero

non devi scioglierti i capelli d'oro. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Så må du ej slå ud dit favre Guldhår. |

– Haa haa haa! –

Non devi scioglierti i capelli d'oro. |

|

|

10 |

»Og når du kommer på Kirkegulv,

så må du ej gå med din kær Moder i Stol. |

«E quando entri in chiesa,

non devi andare al banco dalla tua cara madre. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Så må du ej gå med din kær Moder i Stol. |

– Haa haa haa! –

Non devi andare al banco dalla tua cara madre. |

|

|

11 |

»Når Præsten nævner den høje,

da må du dig ikke nedbøje.« |

«Quando il prete nomina l'Altissimo,

non devi inchinarti.» |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Da må du dig ikke nedbøje. |

– Haa haa haa! –

Non devi inchinarti. |

|

|

12 |

Han stopped hendes Øren, han stopped hendes Mund,

så førte han hende på den engelandske Grund. |

Le turò l'orecchio, le tappò la bocca,

e la condusse sul suolo inglese. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Så førte han hende på den engelandske Grund. |

– Haa haa haa! –

E la condusse sul suolo inglese. |

|

|

13 |

Da hun kom på den Kirkegård,

da slog hun ud sit favre gule Hår. |

Quindi giunse al cimitero,

si sciolse i bei capelli d'oro. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Da slog hun ud sit favre gule Hår. |

– Haa haa haa! –

Si sciolse i bei capelli d'oro. |

|

|

14 |

Den Tid hun kom på Kirkegulv,

så gik hun med sin kær Moder i Stol |

Quando entrò in chiesa,

andò al banco dalla sua cara madre. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Så gik hun med sin kær Moder i Stol |

– Haa haa haa! –

Andò al banco dalla sua cara madre. |

|

|

15 |

Der Præsten nævned den høje,

hun monne sig dybt nedbøje. |

Il prete nominò l'Altissimo,

si inchinò profondamente. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Hun monne sig dybt nedbøje. |

– Haa haa haa! –

Si inchinò profondamente. |

|

|

16 |

»Og hør du, Agnete, hvad jeg vil sige dig:

og hvor har du været i otte År fra mig?« |

«Ascolta, Agnete, cosa ho da dirti:

dove sei stata per otto anni lontana da me?» |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Og hvor har du været i otte År fra mig? |

– Haa haa haa! –

Dove sei stata per otto anni lontana da me? |

|

|

17 |

»I Havet har jeg været i otte År,

syv Sønner har jeg ved den Havmand få't.« |

«Nel mare sono stata per otto anni,

sette figli ho dato all'uomo del

mare.» |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Syv Sønner har jeg ved den Havmand få't. |

– Haa haa haa! –

Sette figli ho dato all'uomo del mare. |

|

|

18 |

»Og hør du, Agnete, kær Datter min:

og hvad gav han dig for Æren din?« |

«Ascolta, Agnete, mia cara figlia:

cosa ti ha dato per il tuo onore?» |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Og hvad gav han dig for Æren din? |

– Haa haa haa! –

Cosa ti ha dato per il tuo onore? |

|

|

19 |

»Han gav mig det røde Guldbånd,

der findes ikke bedre om Dronningens Hånd. |

«Mi ha dato una fascetta d'oro rosso

miglior non si trova sulla mano di una regina |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Der findes ikke bedre om Dronningens Hånd. |

– Haa haa haa! –

Miglior non si trova sulla mano di una regina |

|

|

20 |

»Han gav mig et Par guldspændte Sko,

der findes ikke bedre på Dronningens Fod. |

«E mi ha dato un paio di scarpe dalle fibbie d'oro

miglior non si trovano al piede di una regina. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Der findes ikke bedre på Dronningens Fod. |

– Haa haa haa! –

Miglior non si trovano al piede di una regina. |

|

|

21 |

»Og han gav mig en Harpe af Guld,

at jeg skulde spille på, når jeg var sorrigfuld.« |

«E mi ha dato un'arpa d'oro,

che potessi suonare quand'ero triste.» |

|

|

|

– Hå hå hå! –

at jeg skulde spille på, når jeg var sorrigfuld. |

– Haa haa haa! –

Che potessi suonare quand'ero triste. |

|

|

22 |

Den Havmand han gjorde en Vej så bred,

fra Stranden op til Kirkegårdens Sten. |

L'uomo del mare si fece strada

dalla spiaggia fino alle lapidi del cimitero. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Fra Stranden op til Kirkegårdens Sten. |

– Haa haa haa! –

Dalla spiaggia fino alle lapidi del cimitero. |

|

|

23 |

Den Havmand han ind ad Kirkedøren tren,

og alle de små Billeder de vendte sig omkring. |

L'uomo del mare attraversò il sagrato

e tutte le icone si voltarono. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Og alle de små Billeder de vendte sig omkring. |

– Haa haa haa! –

E tutte le icone si voltarono. |

|

|

24 |

»Hans Hår det var som det pureste Guld,

hans Øjne de vare så sorrigfuld.« |

I suoi capelli erano come l'oro più puro,

gli occhi davvero tristi. |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Hans Øjne de vare så sorrigfuld. |

– Haa haa haa! –

Gli occhi davvero tristi. |

|

|

25 |

»Og hør du, Agnete, hvad jeg siger dig:

og dine små Børn de længes efter dig.« |

«Ascolta, Agnete, cosa ho da dirti,

i tuoi figlioletti si struggono per

te.» |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Og dine små Børn de længes efter dig. |

– Haa haa haa! –

I tuoi figlioletti si struggono per te. |

|

|

26 |

»Lad længes, lad længes, så såre de vil,

slet aldrig så kommer jeg mere dertil.« |

«Lascia

che si struggano, lascia che si struggano

amaramente,

poiché non tornerò mai più da

loro.» |

|

|

– Hå hå hå! –

Slet aldrig så kommer jeg mere dertil. |

– Haa haa haa! –

Poiché non tornerò mai più da loro. |

|

|

27 |

»O tænk på de store og tænk på de små,

ja tænk på det lille, som i Vuggen lå.« |

«O

pensa al maggiore pensa al minore,

sì, pensa al piccolo, che giace in

culla.» |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Ja tænk på det lille, som i Vuggen lå. |

– Haa haa haa! –

Sì, pensa al piccolo, che giace in culla. |

|

|

28 |

»Ret aldrig tænker jeg på de store eller små,

langt mindre på det lille, som i Vuggen lå.« |

«Non penserò più al

maggiore o al minore,

men che meno al piccolo, che giace in culla.» |

|

|

|

– Hå hå hå! –

Langt mindre på det lille, som i Vuggen lå. |

– Haa haa haa! –

Men che meno al piccolo, che giace in culla. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

AGNETE OG HAVMANDEN Version D |

AGNETE E L'UOMO DEL MARE Versione

D |

|

|

|

|

|

|

|

1

|

Angenete hun ganger på Høvelands

Bro,

der kommer den Havmand af Stranden

op |

Angenete passeggia sul pontile dell'alta terra,

dalla riva giunge l'uomo del mare. |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Der kommer den Havmand af Stranden op. |

– Ho ho ho! –

Dalla riva giunge l'uomo del mare. |

|

|

2 |

»Og hør du, Angenete, hvad jeg vil

sige dig:

og vil du følge til Havet med mig?« |

«Ascolta, Angenete, cosa ho da

dirti:

vuoi seguirmi nel mare?» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Og vil du følge til Havet med mig? |

– Ho ho ho! –

Vuoi seguirmi nel mare? |

|

|

3

|

»Ja, gjærne saa jeg til Havet

med ham,

hvis mine Forældre det ej spørge

skal.« |

«Sì, volentieri vorrei seguirti nel

mare,

se i miei genitori non dicono di

no.» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Hvis mine Forældre det ej spørge skal. |

– Ho ho ho! –

Se i miei genitori non dicono di no. |

|

|

4 |

Han stopped hendes Øren, han lukte

hendes Mund,

så førte han hende til Havets Bund. |

Le turò l'orecchio, le tappò la

bocca,

e la condusse sul fondo del mare. |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Så førte han hende til Havets Bund. |

– Ho ho ho! –

E la condusse sul fondo del mare. |

|

|

5

|

Angenete hun sad ved Vuggen og sang,

da hørte hun Engelands Klokker de klang. |

Angenete sedeva vicino alla culla e

cantava,

poi sentì le campane d'Inghilterra

suonare. |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Da hørte hun Engelands Klokker de klang. |

– Ho ho ho! –

Poi sentì le campane d'Inghilterra suonare. |

|

|

6

|

Angenete hun sad ved Vuggen og græd:

»O, kunde jeg komme til min kjære Moder at stå!« |

Angenete sedeva vicino alla culla e

piangeva:

«Oh, se solo potessi andare dalla

mia cara madre!» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

O, kunde jeg komme til min kjære Moder at stå! |

– Ho ho ho! –

Oh, se solo potessi andare dalla mia cara madre! |

|

|

7

|

Angenete hun går for den Havmand at stå:

»Og må jeg mig ene til Kirken hengå?« |

Angenete va dall'uomo del mare:

«Posso andare da sola in chiesa?» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Og må jeg mig ene til Kirken hengå? |

– Ho ho ho! –

Posso andare da sola in chiesa? |

|

|

8

|

»Ja, vel må du ene til Kirken hengå,

når du vil komme igjen til dine Børn små.« |

«Sì, ben puoi andare in chiesa da sola,

ma solo se ritorni dal tuo figlioletto.» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Når du vil komme igjen til dine Børn små. |

– Ho ho ho! –

Ma solo se ritorni dal tuo figlioletto. |

|

|

9 |

»Ja, visselig sandelig det jeg vil,

det skal du se og høre til.« |

«Sì, lo farò certamente,

vedrai e sentirai.» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Det skal du se og høre til. |

– Ho ho ho! –

Vedrai e sentirai. |

|

|

10 |

Nu stopped han hendes Øren og lukte hendes Mund,

så førte han hende til den engelske Grund. |

Quindi le turò l'orecchio e le

tappò la bocca,

e la condusse sul suolo inglese. |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Så førte han hende til den engelske Grund. |

– Ho ho ho! –

E la condusse sul suolo inglese. |

|

|

11 |

Angenete hun ind ad Kirkedøren trådte,

så vendte alle de små Billeder sig omkring. |

Angenete varcò la porta della chiesa,

tutte le icone si voltarono. |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Så vendte alle de små Billeder sig omkring. |

– Ho ho ho! –

Tutte le icone si voltarono. |

|

|

12 |

Angenete hun til Alteret kom,

der stod hendes kjær Moder på den højre Hånd. |

Angenete giunse all'altare,

lì stava la sua cara madre alla destra. |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Der stod hendes kjær Moder på den højre Hånd. |

– Ho ho ho! –

Lì stava la sua cara madre alla destra. |

|

|

13 |

»Og hør du, Angenete, hvad jeg dig sige vil:

og hvor har du været så lang en Tid?« |

«Ascolta, Angenete, cosa ho da dirti:

dove sei stata per così tanto tempo?» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Og hvor har du været så lang en Tid? |

– Ho ho ho! –

Dove sei stata per così tanto tempo? |

|

|

14 |

»I Havet har jeg været i otte År,

syv Sønner jeg der med Havmanden får.« |

«Nel mare sono stata per otto anni,

sette figli ho dato all'uomo del mare.» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Syv Sønner jeg der med Havmanden får. |

– Ho ho ho! –

Sette figli ho dato all'uomo del mare. |

|

|

15 |

»Og hør du, Angenete, hvad jeg dig sige vil:

og hvad gav han dig for Æren din?« |

«Ascolta, Angenete, cosa ho da

dirti:

cosa ti ha dato per il tuo onore?» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Og hvad gav han dig for Æren din? |

– Ho ho ho! –

Cosa ti ha dato per il tuo onore? |

|

|

16 |

»Han gav mig det røde Guldbånd,

der findes ikke bedre om Dronningens Hånd.» |

«Mi ha dato una fascetta d'oro rosso

miglior non si trova sulla mano di una regina.» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Der findes ikke bedre om Dronningens Hånd. |

– Ho ho ho! –

Miglior non si trova sulla mano di una regina. |

|

|

17 |

»Og hør du, Angenete, hvad jeg siger dig:

hvad gav han dig mere for Æren din?« |

«Ascolta, Angenete, cosa ho da

dirti:

ti ha dato qualcos'altro per il tuo

onore?» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Hvad gav han dig mere for Æren din? |

– Ho ho ho! –

Ti ha dato qualcos'altro per il tuo onore? |

|

|

18 |

»Han gav mig en Guldkniv og Gaffel,

der lægges ikke bedre på Dronningens Taffel.« |

«Mi ha dato un coltello d'oro e una forchetta,

migliori non stanno sulla tavola di una regina.» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Der lægges ikke bedre på Dronningens Taffel. |

– Ho ho ho! –

Migliori non stanno sulla tavola di una regina. |

|

|

19 |

»Og hør du, Angenete, hvad jeg siger mer:

hvad gav han dig mere for Æren din?« |

«Ascolta,

Angenete, cosa ho da dirti ancora:

ti ha dato qualcos'altro per il tuo

onore?» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Hvad gav han dig mere for Æren din? |

– Ho ho ho! –

Ti ha dato qualcos'altro per il tuo onore? |

|

|

20 |

»Han gav mig et Par Guldspænder til Sko,

der findes ej bedre på Dronningens Fod.« |

«Mi ha dato un paio di scarpe dalle

fibbie d'oro

miglior non si trovano al piede di

una regina.» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Der findes ej bedre på Dronningens Fod. |

– Ho ho ho! –

Miglior non si trovano al piede di una regina. |

|

|

21 |

»Og hør du, Angenete, hvad jeg siger dig mere:

og hvad gav han mere for Æren din?« |

«Ascolta, Angenete, cosa ho da dirti ancora:

e ti ha dato qualcos'altro per il tuo onore?» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Og hvad gav han dig mere for Æren din? |

– Ho ho ho! –

E ti ha dato qualcos'altro per il tuo onore? |

|

|

22 |

»Og han gav mig en Harpe af Guld,

at skulle spille på, når jeg var sorrigfuld.« |

«E mi ha dato un'arpa d'oro,

che potessi suonare quando ero

triste.» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

At skulle spille på, når jeg var sorrigfuld. |

– Ho ho ho! –

Che potessi suonare quando ero triste. |

|

|

23 |

Hendes Moder vendte sig af Kirken ud,

Angenete tog Afsked med sorrigfuldt Mod. |

Sua madre si voltò per uscire dalla

chiesa,

Angenete prese congedo con animo

triste. |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Angenete tog Afsked med sorrigfuldt Mod. |

– Ho ho ho! –

Angenete prese congedo con animo triste. |

|

|

24 |

Den Havmand han gjorde en Vej så bred,

fra Stranden op til Kirkegårdens Sten. |

L'uomo del mare si fece strada,

dalla spiaggia fino alle lapidi del cimitero. |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Fra Stranden op til Kirkegårdens Sten. |

– Ho ho ho! –

Dalla spiaggia fino alle lapidi del cimitero. |

|

|

25 |

Den Havmand han ind ad Kirkedøren såe,

og alle de små Billeder dandsede sig omkring. |

L'uomo del mare guardò nella porta

della chiesa

e tutte le icone danzarono intorno. |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Og alle de små Billeder dandsede sig omkring. |

– Ho ho ho! –

E tutte le icone danzarono intorno.. |

|

|

26 |

Den Havmand han op til Alteret kom,

der stod Angenete alt ved hans højre Hånd. |

L'uomo del mare giunse all'altare,

lì stava Angenete alla sua destra. |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Der stod Angenete alt ved hans højre Hånd. |

– Ho ho ho! –

Lì stava Angenete alla sua destra. |

|

|

27 |

»Og hør du, Angenete, hvad jeg dig sige vil:

den små Børn længes nu såre efter dig.« |

«Ascolta, Angenete, cosa ho da

dirti,

il tuo figlioletto si strugge

amaramente per te.» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Den små Børn længes nu såre efter dig. |

– Ho ho ho! –

Il tuo figlioletto si strugge amaramente per te.. |

|

|

28 |

»Lad længes, lad længes så såre som de vil,

i Havet har jeg været, der kommer jeg ej mer.« |

«Lascia che si strugga, lascia che si

strugga amaramente,

Nel mare sono stata, non ci

ritornerò più.» |

|

|

– Ho ho ho! –

I Havet har jeg været, der kommer jeg ej mer. |

– Ho ho ho! –

Nel mare sono stata, non ci ritornerò più. |

|

|

29 |

»Tænk nu på de store, tænk mere på de små,

men mest på det lille, som i Vuggen lå.« |

«Pensa al maggiore, pensa di più al

minore,

ma ancor di più al piccolo, che

giace in culla.» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Men mest på det lille, som i Vuggen lå. |

– Ho ho ho! –

Ma ancor di più al piccolo, che giace in culla. |

|

|

30 |

»Hverken tænker jeg på de store eller små,

langt mindre på det lille, der i Vuggen lå.« |

«Non penserò più al maggiore o al minore,

ancor di meno al piccolo, che giace in culla.» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Langt mindre på det lille, der i Vuggen lå. |

– Ho ho ho! –

Ancor di meno al piccolo, che giace in culla.» |

|

|

31 |

Den Havmand han vred sine Hænder derved:

»Det skulde du betænkt, da du havde mi der. |

L'uomo del mare si torceva le mani

a questo:

«Avresti dovuto pensarci, che tu

avevi me lì. |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Det skulde du betænkt, da du havde mi der. |

– Ho ho ho! –

Avresti dovuto pensarci, che tu avevi me lì. |

|

|

32 |

»Og vil du følge til Stranden med mig,

tolvtusind Tønder Guld dem giver jeg dig.« |

«Se mi seguirai alla spiaggia,

ti darò milleduecento barili

d'oro.» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Tolvtusind Tønder Guld dem giver jeg dig. |

– Ho ho ho! –

Ti darò milleduecento barili d'oro. |

|

|

33 |

»Tolvtusind Tønder Guld dem haver jeg selv,

jeg giver dig Fanden, den kan dig følge med.« |

«Milleduecento barili d'oro li ho

già,

ti darò il diavolo, lui potrà

venire con te.» |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Jeg giver dig Fanden, den kan dig følge med. |

– Ho ho ho! –

Ti darò il diavolo, lui potrà venire con te. |

|

|

34 |

Den Havmanden han rejste med et sorrigfuldt Mod,

Angenete hun stod for Stranden, og hjærtelig hun lo. |

L'uomo del mare se ne andò con

l'animo triste,

Angenete stava vicino alla riva e

rideva di cuore. |

|

|

|

– Ho ho ho! –

Angenete hun stod for Stranden, og hjærtelig hun lo. |

– Ho ho ho! –

Angenete stava vicino alla riva e rideva di cuore. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NOTE

1

A | 1

D — Il ponte è un

elemento topico di questo genere di ballate, quale tramite

tra il mondo umano e il mondo soprannaturale. Si veda, nel

mito scandinavo, la presenza del ponte

Bifröst a

collegare la terra e il cielo, dimora degli dèi. Anche nel folklore

e nelle fiabe, i ponti sono spesso luogo privilegiato di

accesso a un mondo «altro» e alle creature che lo popolano

(un esempio piuttosto noto, la fiaba scandinava dei tre

Capretti Furbetti, che incontrano un malvagio troll

proprio mentre scavalcano un ponte). Anche la riva del

mare è un tipico scenario della Grenzsituation, in

cui avviene l'incontro tra il rappresentante della cultura

umana e l'essere appartenente al mondo selvaggio e pagano.

In questo caso, Massimo Panza pensa alle Cantigas de

amigo del giullare galiziano Martím Codax (XIII sec.),

in cui «la

fascinazione della spiaggia [appare] come soglia d'un

attesa sospesa fra presentimento e desiderio»

(Panza 1999).

A D D

5

A — Secondo un ben preciso cliché, nelle

ballate la permanenza presso il naturvæsen

(sia esso uomo del mare o delle montagne) dura sempre

sette od otto anni. Al riguardo Massimo Panza al

riguardo pensa a un riferimento a qualche antico concetto

sulla sacralità di certi numeri. Ai sette anni di

prigionia fa riscontro il numero (otto) dei figli.

A

6

A | 5

D — L'Inghilterra è qui

introdotta come terra remota e lontana dall'esperienza dei

fruitori della ballata. Il motivo è diffuso anche in altri

testi. Ad esempio, il mostruoso uomo della montagna [bergman]

che, nella ballata svedese La

prigioniera del monte [Der Bergtagna]

rapisce la protagonista, è detto «re d'Inghilterra» [Konungen

i Engeland]

(Panza 1999). A D D

23

A |

11 D

— Al passaggio dell'Havmand, essere

proveniente da un mondo pagano, le immagini sacre voltano

il capo dall'altra parte, per evitare di guardarlo. Nella

versione D, questo

avviene anche quando passa la stessa Angenete, la quale,

proveniente dal mondo marino, non è evidentemente ancora

pronta per un ritorno definitivo all'ordine costituito. In

questa stessa versione, al passaggio dell'Havmand,

le immagini sacre sono dette

«danzargli intorno», forse per irridere la sua

futura sconfitta? A D D

28

A |

34 D

— Questa sarebbe la spia della seriosità di questa versione.

L'happy ending suggerirebbe una composizione

del tardo '700, laddove, come abbiamo detto

nell'introduzione, nelle ballate più antiche la ragazza

rimane per sempre nel regno incantato.

A D D

|

|

Bibliografia

- ANDERSON Poul, Merman's Children.

Putnam, USA 1979. → ID., I

figli del Tritone. Nord, Milano 1983. | ID.,

L'ultimo canto delle sirene. Delos, Milano 2007.

- ASBJØRNSEN Peter Christen ~ MOE Jørgen

Engebretsen, Norske folkeeventyr. Christiania [Oslo] 1841-1852.

- BRENTANO CLEMENS Arnim J., Des Kabe Wunderhorn,

alte Deutsche Lieder, I-III. Heidelberg, 1806-1809

- D'AVINO Maria Valeria, Antiche ballate danesi.

Salerno, Roma 1993.

- GRUNDTVID Svend Hersleb ~ OLRIK Axel, Danmarks

gamle Folkeviser, voll. I-XII. København 1853 [1976].

- HARF-LANCNER Laurence, Les fées au Moyen Âge.

Morgane et Melusine: La naissance des fées. Champion, Parigi 1984. ~

ID.:

Morgana e Melusina: La nascita delle fate nel

Medioevo. Einaudi, Torino 1989.

- HOFFMAN VON FALLERSLEBEN August Heinrich ~

RICHTER Ernst Heinrich Leopold, Schlesische Volkslieder.

Leipzig 1842.

-

ISNARDI Gianna Chiesa,

I miti nordici. Longanesi, Milano 1991.

-

LANDSTAD Magnus Brostrup, Norske folkeviser. Christiania

[Oslo] 1853.

- PANZA Massimo, I nomi magici nelle ballate

nordiche. In: Onomastica e Letteratura. Atti dell'Università di

Pisa, Viareggio 1998.

- PANZA, Massimo, Ballate magiche svedesi.

Luni, Milano/Trento 1999.- SCHRÖTER Hans Rudolph, Finnische Runen, Finnisch und Deutsch. Stuttgard/Tubingen 1834.

- SIMROCK Karl Joseph, Die Deutschen Volkslieder. Frankfurt 1851.

|

| BIBLIOGRAFIA ► |

|